Equações que Aprendem:

Uma Introdução aos Fundamentos Matemáticos da Aprendizagem Artificial

A. P. Rodrigues

___________________________________________________________________

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Rodrigues, A. P.

Equações que aprendem : uma introdução

aos fundamentos matemáticos da aprendizagem

artificial / A. P. Rodrigues. -- 1. ed. --

Passo de Torres, SC : Ed. do Autor, 2025.

ISBN 978-65-01-49720-4

1. Aprendizagem de máquina 2. Ciência da

computação 3. Inteligência artificial 4. Modelos

matemáticos 5. Redes neurais (Ciência da computação)

I. Título.

25-275449 CDD-006.3

Índices para catálogo sistemático:

1. Inteligência artificial 006.3

___________________________________________________________________

Dedico este livro…

Ao Eduardo, cuja gentil indicação bibliográfica me trouxe às redes neurais artificiais.

Ao professor Giovane pela disposição e atenção cálidas, e ao seu irmão, Vinícius.

Ao Daniel pelo papo, dicas e conselhos de valor inestimável.

Ao meu amigo querido, paizão mesmo, Marcus Maia.

Ao Fabiano e à Laura pela gratidão que virou tamanha generosidade.

À professora Carmen Mandarino.

Àquele que criou o neurônio sob cuja inspiração o Perceptron foi inventado.

Prefácio

Este é um e-book de distribuição gratuita, mas se você quiser, poderá adquirir uma cópia física no website do autor. Este livro é sobre a aprendizagem artificial e como este dom é dado a uma das estruturas mais fundamentais de todas as redes neurais: o Perceptron.

Este livro apresenta o que há de mais básico sobre a aprendizagem artificial em redes neurais. Qualquer pessoa pode utilizá-lo para ter um primeiro contato com o fascinante mundo em que as máquinas são capazes de aprender quase qualquer coisa e simular aspectos importantes da inteligência humana, como ver, ler, falar, entender o que outro ser humano fala, e várias outras capacidades utilíssimas e que têm estado cada vez mais ao alcance de todos.

Os dois primeiros capítulos deste livro costumavam compor um outro livro que eu havia intitulado de "O Mais Básico do Básico do Básico sobre a Aprendizagem Artificial". A presente obra é uma formidável ampliação da anterior. Embora o tratamento e o alcance do conteúdo do presente volume possam ser ditos ainda serem bem básicos, ele vai mais a fundo na aprendizagem das máquinas e mostra como dotar modelos profundos com a capacidade de aprender.

A aprendizagem artificial é o admirável segredo que está por trás das maravilhas que vemos, hoje em dia, nas IA’s mais conhecidas, como, por exemplo, o ChatGPT ou o Gemini. Sem ela, estes verdadeiros subprodutos monumentais da tecnologia não teriam sido possíveis. Para se construir uma inteligência artificial não basta apenas saber escrever código em alguma boa linguagem de programação como Tensorflow ou Pytorch. Estas mesmas linguagens são resultado de se haver dominado o entendimento de como fazer uma máquina, um software ou uma equação apreenderem e manterem o que gostaríamos de ensinar a elas.

No entanto, a aprendizagem está normalmente encapsulada em métodos, funções, classes, etc, daquelas linguagens e um excelente programador nunca precisa entrar em contato com elas, se não o desejar, para descrever em código a estrutura que deseja construir. Deste modo, o dom mais precioso de toda a inteligência artificial, em minha opinião, fica como que escondido.

O ocultamento, que é em parte um efeito colateral da automatização das camadas programáticas responsáveis pela aprendizagem, não é sem motivo. Ela amplia grandemente o número de pessoas que são capazes de dar vida a uma ideia através de inteligência artificial, mesmo sem jamais ter conhecido nada a respeito de como a aprendizagem artificial funciona.

Infelizmente, a matemática que descreve o fenômeno da aprendizagem não é normalmente ensinada antes do nível superior de educação no Brasil. E, embora ela não seja difícil e possa mesmo ser considerada conhecimento matemático antigo, o Cálculo Diferencial e a derivada de funções, acaba ficando desconhecido para um grande número de pessoas.

Este livro inteiro é sobre derivar funções! As funções em questão são os Perceptrons! Mas, os perceptrons são funções de um tipo um tanto mais elaborado. Não são funções reais. Eles são funções que envolvem matrizes e vetores!

O aprendizado artificial, que se baseia em derivadas, está baseado em uma técnica conhecida como "Propagar para trás" (back propagation, em inglês). Ela é o jeito certo de derivar uma função de tipo vetorial que seja compositivamente profunda. Este livro é sobre isto. Este é o principal conteúdo deste livro.

O que apresento nesta obra não é a única coisa que você deverá saber de importante sobre o aprendizado de máquina, mas é o indispensável! Sem este cerne central, o aprendizado artificial e as peças de inteligência artificial mencionadas acima não existiriam.

Escrevi este livro muito como eu mesmo gostaria de ter lido sobre o assunto quando comecei a estuda-lo. Tentei mostrar o que é, em minha opinião, o mais importante dentro do conjunto das coisas mais importantes, mostrando, por exemplo, as equações da estrutura do Perceptron e as do funcionamento da aprendizagem, de modo explícito e direto-ao-ponto, a fim de que qualquer um saiba exatamente como codificá-las, na sua linguagem preferida, tão logo lance um olhar sobre elas. Era isto o que eu gostaria ter encontrado quando comecei a estudar o assunto. Um tratamento elementar, acessível a principiantes, unitemático relativamente à aprendizagem e que fosse desde a conceituação, passando pela descrição detalhada e indo até a aplicação. Este livro, como já mencionado, enfoca fortemente a etapa descritiva.

No apêndice Tópicos Fundamentais em Aprendizado de Redes Neurais Não Tratados Neste Livro, você poderá encontrar uma lista de tópicos importantes em aprendizagem de máquina que não foram tratados, ou que tenham sido apenas mencionados, ou insuficientemente abordados na presente versão deste livro. Ela serve como uma boa referência temática inicial para aqueles que desejarão continuar alargando o seu conhecimento sobre o assunto.

Por fim, há alguns códigos que escrevi para este livro e que disponibilizei no notebook que está no repositório do GitHub. É bem possível que no futuro mais material ainda seja push(ado) para lá.

Tenha uma boa leitura!

- Prefácio

- Introdução

- 1. Vamos iniciar com uma brincadeira?

- 2. A Descrição Básica

- 3. O Aprendizado Artificial

- 3.1. Otimização

- 3.2. A Função de Custo

- 3.3. Gradiente do Erro com Relação a W

- 3.4. Gradiente do Erro com Relação ao bias b

- 3.5. Algumas Funções de Custo e de Ativação e suas Derivadas

- 3.6. Atualizando os Parâmetros Treináveis

- 3.7. Dando Vida às Equações

- 3.7.1. Aprendizagem Artificial: um primeiro exemplo.

- 3.7.2. Passo 2: Definindo as Ferramentas (Funções)

- 3.7.3. Passo 3: O Treino "à Mão" (Exemplo por Exemplo)

- 3.7.4. Passo 4: Analisando os Resultados do Treino

- 3.7.5. Passo 5: Testando o Modelo na Prática

- 3.7.6. Aprendizado Real sobre o Aprendizado Artificial

- 4. Múltiplas Camadas

- 4.1. A Propagação de um Sinal x Através das Camadas da Rede

- 4.2. Um Perceptron de 2 Camadas

- 4.2.1. A Equação de um Perceptron de 2 Camadas

- 4.2.2. A Função de Erro de Um Perceptron de 2 Camadas

- 4.2.3. As Taxas de Variação do Erro

- 4.2.4. Derivada do Erro com Relação aos Pesos da Camada 2

- 4.2.5. Derivada do Erro com Relação aos Bias da Camada 2

- 4.2.6. Derivada do Erro com Relação aos Pesos da Camada 1

- 4.2.7. Derivada do Erro com Relação aos Bias da Camada 1

- 4.3. Um Perceptron de Múltiplas Camadas

- 4.4. A Função de Erro de um Perceptron de Múltiplas Camadas

- 4.5. A Derivada do Erro com Relação aos Pesos de uma Camada Qualquer

- 4.6. Processo Prático Para a Atualização dos Pesos e Bias

- 4.7. Analisando a Dimensão das Matrizes de \( \frac{\partial E}{\partial W^l}\) e de \( \frac{\partial E}{\partial b^l}\)

- 4.8. A Atualização dos Pesos e Bias

- 4.9. Dando Vida às Equações

- 5. Treino em Lotes

- Apêndice A: Norma Sobre Um Espaço Vetorial

- Apêndice B: As Derivadas de \( y_i\)

- Apêndice C: Derivada de Funções Vetoriais

- Apêndice D: Algumas Observações sobre o Gradiente

- Apêndice E: Produto Externo

- Apêndice F: Aprendizado Contínuo

- Apêndice G: A Função de Custo sobre um Domínio Matricial é uma Norma

- Apêndice H: Tópicos Fundamentais em Aprendizado de Redes Neurais Não Tratados Neste Livro

- H.1. Inicialização de Pesos

- H.2. Normalização de Dados

- H.3. Taxa de Aprendizado e Otimizadores

- H.4. Regularização

- H.5. Arquiteturas de Rede

- H.6. Engenharia de Dados e Pré-processamento

- H.7. Técnicas de Treinamento

- H.8. Curvas de Aprendizado e Avaliação

- H.9. Transferência de Aprendizado (Transfer Learning)

Introdução

O Perceptron é, provavelmente, a mais básica de todas as arquiteturas de redes neurais. Embora possa ser utilizada sozinha em pequenos projetos e para pequenas tarefas, está presente, de um modo ou de outro, na grande maioria das peças de inteligência artificial mais conhecidas e badaladas atualmente, tais como o ChatGPT da OpenAI, ou o Transformer da Google.

Apresento a estrutura matemática mais básica do Perceptron, do seu funcionamento e, principalmente, do seu aprendizado, de forma rápida e direta-ao-ponto. O que abordo de teoria, aqui, é apenas o indispensável à apresentação, sem rodeios, desta peça fundamental da inteligência artificial atualmente. Assim, este livro não aborda a história do Perceptron, nem dá qualquer tratamento estatístico ou analítico geral aos objetos apresentados, nem aborda a teoria de matrizes ou conceitos de Álgebra Linear explicitamente, etc.

Algumas poucas demonstrações são feitas nos Apêndices, para o leitor interessado, mas só porque elas ajudam a esclarecer pontos importantes e basilares daquilo que este autor acredita ser o mais importante deste assunto inteiro: como é possível a uma rede neural aprender.

Assim, este livro foi escrito mais para exibir e operar com as fórmulas básicas, que trazem o entendimento primário e sólido do assunto, do que para prová-las ou demonstrá-las rigorosamente. Minha intenção primeira é apresentar e descrever, com boa clareza, aquilo que é o mais básico, matematicamente falando, a fim de que este primeiro contato dirija o leitor interessado a uma compreensão firme sobre o assunto e útil como base para leituras complementares ou mais avançadas, posteriormente.

As redes neurais e o Perceptron, em particular, são invenções humanas que foram baseadas no que se entendia sobre o funcionamento do neurônio. É um modelo que espelha longinquamente o funcionamento de um objeto natural vivo. Por mais distante que esteja o modelo do Perceptron daquilo que se conhece sobre a altíssima complexidade de um neurônio real, este modelo, não obstante, é de um sucesso grandioso.

Sendo uma invenção humana, a sua modelagem matemática mais fundamental é elegante e bela na medida mesma em que é demasiadamente simplista. O leitor provavelmente terá esta impressão em várias partes do livro, principalmente no primeiro capítulo e naquelas partes que tratam especificante da sua estrutura.

O conteúdo apresentado neste livro, principalmente, o que é exposto a partir do capítulo 2, foi criado com a intenção de colocar o leitor em condições de utilizar ou adequar facilmente os mesmos conceitos para o estudo de outras arquiteturas de redes neurais e de deep learning.

As modernas linguagens e frameworks tais como Tensorflow, baseiam-se e exploram o conceito de vetores e matrizes. Talvez, um dos méritos deste livro seja o de mostrar, explicitamente, a natureza matricial das equações que descrevem o Perceptron e, principalmente, daquelas que descrevem o seu aprendizado.

Por experiência, sabemos que para se construir redes neurais utilizando-se de ferramentas como o Tensorflow, não é imprescindível a um programador ter o conhecimento mais em profundidade que apresento aqui, pela simples razão de que ele está embutido como peça chave e, de certo modo, escondido debaixo de uma interface de altíssimo nível, intuitiva e simples de usar. Mas, a adequada, explícita e clara representação da natureza diferencial e matricial subjacente à aprendizagem artificial dará ao leitor a compreensão exata da beleza e do poder normalmente ocultos ao grande público maravilhado com os resultados luminosos advindos da aplicação de tais conhecimentos.

1. Vamos iniciar com uma brincadeira?

Vamos começar este livro com uma brincadeira!

Uma que você vai lembrar pelo resto da leitura deste livro. Talvez, pelo resto da vida.

Vamos "transformar" uma sequência de números no número \( \pi=3.14\). Isto mesmo que você leu: vamos transformar!

"Mas qual sequência de números?", você poderia perguntar. Qualquer uma serve, eu responderia! Você escolhe a sua!

A minha, vai ser a 1, 2, 3, 4!

Mas, eu poderia ter escolhido qualquer outra, como 3, 2, 1, 0, -1, -2; ou \(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 100, -\frac{1256}{100}, 8^3, 0.67,\sqrt{\frac{1}{6}}\), não importando quais números estão na sequência ou quantos!

Mas, vamos precisar de uma outra sequencia de números! A que vai aprender a transformar [1, 2, 3, 4] no número único 3.14! Sim, precisamos de uma outra sequência! E, esta segunda sequencia é a sequencia mais importante.

Esta outra também pode começar com quaisquer números, mas ajuda muito se ela tiver, inicialmente, apenas números pequenos próximos de zero! E, esta outra sequência deve ter o mesmo número de elementos que a primeira.

Eu escolhi a seguinte: [0.9, 1.5, -0.1, 0.3].

Não há como frisar demais a importância desta sequência! Ela guardará o aprendizado responsável por transformar [1, 2, 3, 4] em 3.14.

Os quatro valores iniciais, que vemos no vetor de aprendizado, ainda não são tão importantes, mas os quatro valores que obtivermos, no fim, quando acabarmos de brincar, eles sim, são os mais importantes!

Pra começar, vamos combinar [1, 2, 3, 4] com [0.9, 1.5, -0.1, 0.3]! Isto mesmo! Vamos combinar! E, combinar linearmente! Ou seja, nós vamos encarar estas sequências como se fossem vetores e vamos multiplicar um vetor pelo outro, e ver no que dá:

Agora, 4.8 ainda não é 3.14 e nem próximo o bastante de 3.14!

Então, temos que fazer algo a respeito!

A versão inicial da nossa sequência de aprendizado tem um número negativo. Ele pode ser visto na primeira linha de 1. E se mexêssemos neste número de modo a obtermos, no final, um valor menor que 4.8 e mais próximo de 3.14?!?

O que poderíamos fazer com -0.1 de modo a transformar os 4.8 em um valor mais próximo de 3.14?

Veja que para se chegar em 3.14, a partir de 4.8, poderíamos fazer 4.8 - 1.66! Mas como mexer nos valores do vetor [0.9, 1.5, -0.1, 0.3] de modo a obtermos a diferença, -1.66, que precisamos, no valor final?

Vamos "chutar", como se diz, e se não der certo ainda, nós ajustamos mais tarde!

Então, vamos fazer o seguinte: vamos alterar -0.1 para -0.3; e vamos alterar também o 1.5 para 0.97.

Assim, nosso vetor de aprendizado inicial já está aprendendo (ou tentando!), pois ele foi de [0.9, 1.5, -0.1, 0.3] para [0.9, 0.97, -0.3, 0.3]!

E, vejam só!

Veja que alteramos apenas dois dos quatro números em nosso vetor inicial de aprendizagem. Mas, poderíamos ter alterado a todos!

O que exatamente fizemos àqueles dois valores do vetor original? Nós subtraímos 0.53 do 1.5 para obtermos 0.97 na segunda posição, e somamos -0.2 ao -0.1 para obtermos -0.3 na terceira posição. Achei o -0.53 e o -0.2 em repetidas tentativas. Observei o efeito que cada tentativa tinha em aproximar ou distanciar do resultado desejado, até encontrar valores cada vez mais próximos de 3.14!

Neste pequeno exemplo, acabamos de usar nossas inteligências reais para fazer algo parecido com o que modelos de inteligência artificial fazem corriqueiramente quando estão aprendendo!

Elas fazem pequenos ajustes em uma multidão de números distribuídos em muitos vetores. Estes vetores são, normalmente, muito grandes e os ajustes são feitos muitas e muitas vezes de modo que, a cada vez, as pequenas mudanças contribuam para levar o modelo inteiro a uma resposta mais próxima da resposta que se deseja que o modelo produza.

Este livro é sobre o modo belo, engenhoso e preciso em que estes tais ajustes são calculados e aplicados!

Veja que poderíamos ter feito ajustes em vários vetores ao mesmo tempo, cada um produzindo um resultado próprio! As nossas inteligências naturais achariam cansativo lidar com números em vários vetores a um nível de detalhe ínfimo e enfadonho! Mas, é exatamente o que os modelos de inteligência artificial podem fazer por nós!

Na verdade, estes modelos, também chamados de redes neurais artificiais, fazem muito mais do que só aproximar números. Eles são capazes de aproximar curvas e superfícies e, de um modo geral, eles podem aproximar ou mapear conjuntos de dados de natureza complicada e que descrevem, entre outras coisas, características da inteligência humana, como visão, audição ou fala.

Mencionei o conceito de mapeamento acima. Em nossa brincadeira, nós criamos um mapeamento! Um muito simples, mas, ainda assim, funcional. O mapeamento que criamos, usa o aprendizado que armazenamos no vetor [0.9, 0.97, -0.3, 0.3] para criar uma relação funcional entre um vetor, o [1,2,3,4] e o número 3.14, de modo que podemos simbolizar esta relação funcional, y=f(x), assim: \( f(x)=[0.9, 0.97, -0.3, 0.3] \cdot x\), de modo que \( f([1,2,3,4])=[0.9, 0.97, -0.3, 0.3] \cdot [1,2,3,4]=3.14\)!

Prepare-se, pois no restante do livro veremos muito mais sobre estes mapeamentos fabulosos e sobre como aplicar neles processos de otimização matemática automáticos que tornarão o aprendizado artificial uma verdadeira brincadeira de crianças.

1.1. Dando Vida às Equações

1.1.1. A Brincadeira Inicial em Código

Para começar a nos familiarizarmos com a implementação das ideias, vamos replicar a "brincadeira" da nossa Introdução usando Python e a biblioteca NumPy.

O código abaixo declara os dois vetores que usamos: o vetor de entrada x (os dados que queremos transformar) e o vetor de pesos w (o "conhecimento" da nossa equação). Veremos o resultado da combinação linear inicial, o "salto de aprendizado" com os pesos já ajustados, e a formalização da nossa relação funcional em um método f(x).

Cada linha de código espelha um passo da nossa brincadeira.

1import numpy as np

2

3# --- 1. O Ponto de Partida ---

4

5# O vetor de entrada que queremos "transformar".

6x = np.array([1, 2, 3, 4])

7

8# O vetor de pesos inicial, nosso "conhecimento" ainda incorreto.

9# No livro, chamamos esta de "sequência de aprendizado".

10w_inicial = np.array([0.9, 1.5, -0.1, 0.3])

11

12# A combinação linear (produto escalar) que fizemos no papel.

13resultado_inicial = np.dot(x, w_inicial)

14

15print(f"Vetor de Entrada (x): {x}")

16print(f"Pesos Iniciais (w_inicial): {w_inicial}")

17print(f"Resultado Inicial (x . w_inicial): {resultado_inicial:.2f}")

18print("---")

19

20

21# --- 2. O "Salto" de Aprendizado ---

22

23# Os pesos após o nosso ajuste "mágico", como fizemos na brincadeira.

24# Este é o "conhecimento" final que a equação aprendeu.

25w_final = np.array([0.9, 0.97, -0.3, 0.3])

26

27# A nova combinação com os pesos que "aprenderam" a tarefa.

28resultado_final = np.dot(x, w_final)

29

30print(f"Pesos Finais (w_final): {w_final}")

31print(f"Resultado Final (x . w_final): {resultado_final:.2f}")

32print("---")

33

34

35# --- 3. Formalizando o Aprendizado ---

36

37# Criamos uma função f(x) que encapsula o conhecimento aprendido.

38# Esta função é o nosso "modelo" final, pronto para ser usado.

39def f(vetor_entrada):

40 # Os pesos aprendidos estão "armazenados" dentro da função.

41 pesos_aprendidos = np.array([0.9, 0.97, -0.3, 0.3])

42 return np.dot(vetor_entrada, pesos_aprendidos)

43

44# Usando a função para provar que a transformação funciona.

45pi_calculado = f(x)

46

47print(f"Executando a função aprendida f(x):")

48print(f"f({x}) = {pi_calculado:.2f}")

49

50if np.isclose(pi_calculado, 3.14):

51 print("\nSucesso! A nossa equação aprendeu a calcular π!")1.1.2. A Brincadeira Ampliada: Ajuste Simultâneo

Agora, vamos estender a brincadeira. E se quiséssemos que um único conjunto de "neurônios" aprendesse a realizar várias tarefas ao mesmo tempo?

No exemplo abaixo, usaremos a mesma lógica, mas com uma matriz de pesos W. Cada linha da matriz W atuará como um "neurônio" separado, responsável por uma transformação diferente. Nosso objetivo é ajustar as três linhas de W para que, a partir de um único vetor de entrada x, nosso modelo calcule simultaneamente aproximações para três constantes famosas:

-

π (Pi) ≈ 3.14

-

e (Número de Euler) ≈ 2.71

-

h (Constante de Planck, valor escalado) ≈ 6.63

O fluxo é o mesmo: mostraremos o resultado com os pesos iniciais (aleatórios) e, em seguida, o resultado com os pesos finais "misteriosamente" ajustados, mostrando o poder de um ajuste simultâneo.

1import numpy as np

2

3# --- 1. Definição dos Alvos e da Entrada ---

4

5# Nossos alvos: as três constantes que queremos que a rede aprenda a gerar.

6# Nota: O valor de h (6.626e-34) foi escalado para 6.63 para fins didáticos.

7alvos = np.array([3.14, 2.71, 6.63]).reshape(3, 1) # Vetor coluna de respostas desejadas 'z'

8

9# Usaremos o mesmo vetor de entrada 'x' para todas as tarefas.

10x = np.array([1, 2, 3, 4]).reshape(4, 1) # Vetor coluna de entrada

11

12# --- 2. O Ponto de Partida com Pesos Aleatórios ---

13

14# A matriz de pesos inicial W. Cada linha é um "neurônio" com 4 pesos.

15# 3 neurônios (um para cada constante), 4 pesos cada. Forma da matriz: (3, 4).

16np.random.seed(42) # Para resultados reprodutíveis

17W_inicial = np.random.randn(3, 4) * 0.5 # Números aleatórios pequenos

18

19# A combinação linear inicial usando multiplicação de matrizes (W . x)

20# O resultado é um vetor de 3 elementos, um por neurônio.

21resultado_inicial = np.dot(W_inicial, x)

22

23print("--- Estado Inicial ---")

24print(f"Vetor de Entrada x:\n{x.T}")

25print(f"\nMatriz de Pesos Inicial W_inicial:\n{W_inicial}")

26print(f"\nResultado Inicial (W_inicial . x):\n{resultado_inicial}")

27print("Como esperado, o resultado inicial é aleatório e não se parece com nossos alvos.")

28print("-" * 25)

29

30

31# --- 3. O "Salto" de Aprendizado Simultâneo ---

32

33# Aqui está a matriz de pesos "mágica" após o ajuste.

34# Cada linha foi ajustada para sua respectiva tarefa.

35# (Estes valores foram pré-calculados para que o resultado seja o correto)

36W_final = np.array([

37 [0.9, 0.97, -0.3, 0.3], # Linha que "aprendeu" a calcular Pi

38 [0.1, 0.5, 0.8, -0.1525], # Linha que "aprendeu" a calcular 'e'

39 [1.0, 2.0, 0.9, -0.2425] # Linha que "aprendeu" a calcular 'h'

40])

41

42# A nova combinação com a matriz de pesos que "aprendeu" as três tarefas.

43# Veja, abaixo, que os resultados finais são muito próximos dos alvos desejados. Embora, pudéssemos ter obtido os valores exatos para π ≈ 3.14, e ≈ 2.71, e h ≈ 6.63, pela manipulação adequada dos dos pesos de W_final, em mais etapas de ajustes, isto é o que normalmente se obtém, numericamente, em projetos reais: aproximações muito boas.

44resultado_final = np.dot(W_final, x)

45

46print("\n--- Estado Final (Após o Aprendizado) ---")

47print(f"Matriz de Pesos Final W_final:\n{W_final}")

48print(f"\nResultado Final (W_final . x):\n{resultado_final}")

49print(f"\nAlvos Desejados:\n{alvos}")

50

51# Verificação do sucesso

52if np.allclose(resultado_final, alvos, atol=0.01):

53 print("\nSucesso! Nossa matriz de pesos aprendeu a realizar três tarefas simultaneamente!")2. A Descrição Básica

Entre as redes neurais artificiais, o perceptron é a mais simples.

O Perceptron é, digamos assim, o tijolo de construção da maioria dos modelos de redes neurais.

Sua estrutura é simples e fácil de entender.

Matematicamente, o Perceptron é uma equação que aprende.

Mas, o que a equação do Perceptron aprende? Qualquer coisa! Ela aprende a dar as respostas que desejemos que ela dê aos elementos de um conjunto qualquer de dados ou informações. Deste ponto de vista, o Perceptron aprende a criar um relacionamento matemático, ponto-a-ponto, entre um conjunto, \( D\), de dados e um outro conjunto, \( Z\), de respostas desejadas que assume a forma funcional \( P: D\longrightarrow Z\) e age como a equação \( P(d)=z\) entre pontos específicos.

2.1. Pesos e viéses ou Parâmetros Treináveis

Ele está baseado em uma matriz, \( W\), de parâmetros treináveis e também num vetor, \( b\), de outros parâmetros treináveis.

e

Estes parâmetros são ditos treináveis, pois eles se alteram durante o treino do perceptron, acumulando misteriosamente o aprendizado da rede, até atingirem um valor ótimo, quando a rede está pronta para desempenhar a tarefa para a qual foi criada.

Os elementos da matriz \( W\) são os pesos do perceptron, enquanto que o vetor \( b\) é o bias ou, em português, o viés. Os elementos de \( b\) são os viéses de cada neurônio.

Para colocar de forma muito simples e direta, o número de linhas de \( W\) é o número de neurônios do Perceptron e o número de colunas é o número de pesos de cada neurônio. Todos os neurônios (da mesma camada) têm o mesmo número de pesos.

Me referi ao perceptron como tijolo de construção da maioria das redes neurais. As redes neurais são construídas com estruturas básicas, chamadas camadas, e o Perceptron é esta camada numa grande maioria das arquiteturas de rede. Além disto, o Perceptron, ele próprio, pode ter camadas como veremos no Capítulo 3.

Veja que se o Perceptron fosse constituído de um único neurônio, então, a matriz, \( W\), representando esta camada seria, de fato, um vetor-linha! Ou seja, \( W\) seria a matriz \( 1\times m\):

Só para dar um exemplo, por incrível que possa parecer, mesmo projetos de Deep Learning, com arquiteturas mais complexas e profundas, mas que realizem classificação binária, provavelmente, estão utilizando um Perceptron com uma única linha de pesos como sua última camada. Este seria o caso de uma rede cujo objetivo fosse ler radiografias ósseas e dizer se elas indicam fraturas ou não. Uma tal rede, bem desenvolvida, poderia ser treinada para identificar fissuras ou fraturas que fossem difíceis de constatar pelo olho humano.

2.2. A Forma Geral do Perceptron

Um perceptron, assim como qualquer outra rede neural, é criado para desempenhar uma tarefa. Ele deve aprender a desempenhar a sua tarefa. Ele deve produzir um resultado, \( z\), condizente com cada elemento, \( x\), ambos em um conjunto, \( D\), de dados ou informações. Dizemos que \( D\) é um conjunto de vetores ou de tensores e que o perceptron é treinado sobre este conjunto. Falaremos mais sobre \( D\) quando chegarmos à Seção O Treino.

Se \( x\in D\) é um dos vetores de treino, então, a resposta, \( y\), do perceptron a este vetor é

O vetor \( x\) é uma das entradas do perceptron e \( y\) é a saída correspondente.

Qualquer das expressões em (6) são, às vezes, chamadas, simplesmente, de linearidade do perceptron.

2.3. Duas Representações Alternativas

Abaixo, apresento, rapidamente, duas formas alternativas em que o Perceptron pode ser considerado. O leitor poderá encontrá-las em outros livros, e saber que elas existem poderá alargar a sua capacidade de manipular as ferramentas matemáticas que o descrevem e o modelam. Eu as coloco aqui, de passagem, mas neste livro não as utilizaremos.

2.3.1. A forma \(\large xW\) do Produto Matricial

Note o leitor que a primeira equação de 6 poderia ter sido escrita com o vetor \( x\) multiplicando a matrix \( W\) desde a esquerda, assim

caso em que o vetor \( x^T\) seria um vetor-linha, as colunas de \( W^T\) seriam os neurônios do Perceptron, enquanto que o número de linhas de \( W^T\) seria o número de pesos em cada nerônio.

2.3.2. Pesos e Bias em uma Mesma Matriz

Podemos embutir o vetor de bias, de cada camada, em sua respectiva matriz de pesos, de modo que ele será a última coluna destas matrizes. Esta possibilidade já está dada nas equações do Perceptron. Considere, por exemplo, a terceira equação em 6 e repare que ela pode ser reescrita da seguinte forma

com \( b_i=w_{i(m+1)}\) e com \( x_{m+1}=1\).

Agora, note que a segunda equação em 8 é o mesmo que

Deste modo, só precisaríamos embutir a unidade escalar como a última posição de cada vetor entrante, \( x\), de modo que agora ele passe a ter \( m+1\) elementos.

Deste modo, a equação acima é simplesmente

2.4. Funções de Ativação

É extremamente comum entregar cada um dos valores de \( y\) a uma mesma função de ativação. Esta função de ativação também é conhecida como "não-linearidade", por "quebrar", de algum modo, o comportamento linear que é produzido em 6. Ela pode assumir uma de várias formas comumente utilizadas. No momento, vamos apenas designá-las por um símbolo: \( a\). Assim, em sua forma mais geral, o perceptron de uma camada é

Esta última expressão pode parecer um pouco confusa, no momento, talvez por causa das expressões que estão dentro dos colchetes, mas não estranhe. Ela exibe os símbolos matemáticos que espelham a estrutura conceitual de um Perceptron de uma camada. Ela também mostra como o vetor \( x\) é "absorvido" e processado pela rede. Os vetores \( W_i\) são as linhas de \( W\) e os escalares \( b_i\) são elementos de \( b\). Veja como o vetor \( x\) é processado por cada uma das linhas de \( W\). A equação mostra como o sinal \( x\) "flui" através do perceptron até ser transformado na sua resposta, \( P\).

Procure fixar bem o fato de que \( a\) é um vetor e que seus elementos são funções cujas variáveis independentes são, respectivamente, os elementos do vetor \( y\). Na Subseção, abaixo, coloquei uma tabela com algumas funções de ativação bem conhecidas e utilizadas.

2.4.1. Algumas Funções de Ativação

A tabela, abaixo, exibe algumas das funções de ativação mais conhecidas. Elas são mostradas com a notação que utilizamos durante todo o livro, revelando a sua natureza de função real de domínio real, com exceção da Função Softmax. A função Softmax utiliza todas as componentes de um vetor de linearidades para gerar um percentual relativo à \( i\)-ésima componente.

| Nome | Fórmula |

|---|---|

Sigmoid |

\( a_i(y_i)=\frac{1}{1+e^{-y_i}}\) |

Tangente Hiperbólica |

\( a_i(y_i)=\tanh(y_i)\) |

Softmax |

\( a_i(y) = \frac{e^{y_i}}{\sum_{k=1}^{n}e^{y_k}}\) |

ReLU |

\( a_i(y_i) = \max\{0,y_i\}\) |

2.5. O Treino

Já dissemos que um perceptron deve aprender a realizar uma certa tarefa e que ele é treinado sobre um conjunto de dados ou informações, \( D\). Este conjunto pode ser considerado um conjunto de duplas ordenadas, \( (x,z)\in D\), de modo que \( z\in Z\subset D\) e \( x\in X\subset D\) são, respectivamente, o conjunto das respostas desejadas e o conjunto dos vetores que representem um domínio qualquer de coisas que nos interesse relacionar com as respostas desejadas.

Nós já vimos que \( x\) é um vetor. A segunda componente da dupla ordenada, \( (x,z)\), é a resposta que desejamos que o perceptron aprenda a dar ao vetor de entrada \( x\). A ordenada \( z\) pode ser um número escalar, um vetor, uma matriz, ou um tensor. Isto vai depender de como codificamos a tarefa, matematicamente. Neste livro, as nossas respostas desejadas, \( z\), serão apenas escalares ou vetores.

Inicialmente, o perceptron dá uma resposta qualquer, \( P\), ao vetor \( x\). Ao longo do treino, esta resposta vai se aproximando da resposta correta ou desejada, \( z\). Verificamos esta aproximação com uma Função de Custo, que indicaremos com o símbolo \( E\), (veremos mais sobre ela na Seção A Função de Custo), a qual nos diz quão longe ou quão perto \( P(x)\) está da resposta desejada \( z\). Ao longo do treino, o valor da Função de Custo vai diminuindo pois \( P(x)\) vai se tornando cada vez mais próxima de \( z\). O nosso objetivo durante um treino é fazer com que o erro vá para zero, ou seja, que a igualdade \( P(x)=z\) seja verdadeira, ou quase verdadeira, pois, normalmente um erro suficientemente pequeno já é o bastante.

Sob certo ponto de vista, este livro inteiro é sobre como reintegrar no Perceptron, durante o treino, a informação contida no erro, \( E\), de modo a fazer o Perceptron acertar cada vez mais em sua tarefa. Isto é, criar o relacionamento que desejamos, \( P(x_i)=z_i\), entre

Há várias funções que podem ser utilizadas como função de custo ou de perda. A escolha depende do projeto e, às vezes, do gosto de quem treine a rede. Na Seção Algumas Funções de Custo, há uma tabela com algumas funções de custo úteis e comumente utilizadas. O importante a saber é que a Função de Custo, seja ela qual for, deve cumprir com a definição matemática de norma, assunto no qual não entraremos neste livro, mas cuja definição pode ser encontrada pelo leitor interessado no Apêndice Norma Sobre Um Espaço Vetorial, junto com uma pequena demonstração de que se uma norma é nula, então o seu argumento também o é.

Veremos na Seção Atualizando os Parâmetros Treináveis que o processo que utilizaremos para aproximar \( P(x)\) e \( z\) baseia-se no gradiente da Função de Erro. Este processo, chamado de Descida do Gradiente ou Descida Estocástica do Gradiente, indica gradualmente a direção do menor valor de \( E\) e, deste modo, também indica o caminho de um menor valor de separação entre \( P\) e \( z\).

Podemos dizer que o Perceptron é um mapeamento que aprende a dar uma resposta \( z\) adequada a cada \( x\) num processo de aprendizado que é realizado durante uma ou várias sessões de treino. Normalmente, várias! Numa sessão de treino, o Perceptron recebe todos os elementos \( x\) de \( D\), um após o outro e, para cada \( x\), calcula-se o \( P(x)\) correspondente. Após isto, calcula-se a função de erro sobre \( P(x)\) e \( z\), de modo que podemos expressa-la assim: \( E(P,z)\). Realiza-se tantas sessões de treino quantas forem necessárias para fazer \( E(P,z)\) suficientemente próxima de zero. Esta é a razão para se exigir que a Função de Erro ou de Custo seja uma norma, pois aí, quando \( E(P,z)\longrightarrow 0\), também será verdade que \( P-z\longrightarrow 0\), ou seja, a resposta da rede estará se tornando igual à resposta desejada.

3. O Aprendizado Artificial

3.1. Otimização

O aprendizado artificial é um processo de otimização.

O que é otimizado no aprendizado artificial? Uma função que normalmente é chamada de Função de Custo ou de Perda, ou, ainda, Função de Erro! Eu, pessoalmente, a chamo, neste contexto de aprendizado artificial, de Função Pedagógica, uma vez que ela mede o quão distante está a resposta do Perceptron da resposta desejada e, por este meio, sabemos se a rede está aprendendo ou não. É a partir da derivação da Função de Perda que o aprendizado acontece.

Qualquer um que já tenha derivado uma função para, logo em seguida, encontrar o seu máximo ou o seu mínimo, está em perfeitas condições de saber como o aprendizado artificial acontece.

O aprendizado ocorre em uma ou mais sessões de treino, em que os parâmetros treináveis do Perceptron são repetidamente atualizados (Ver Seção O Treino). Estes parâmetros são atualizados a cada passo do treino, ou seja, depois que cada lote de treino é apresentado à rede. Veremos mais sobre o treino em lotes na Seção Treinando Em Lotes.

A descrição de como o aprendizado artificial acontece é a parte mais importante e interessante das redes neurais na opinião deste autor. Sem isto, não há aprendizado de máquina.

3.2. A Função de Custo

Quando vamos à escola, o nosso aprendizado é medido por avaliações. O aprendizado das redes neurais também é aferido por avaliações de desempenho.

A escola do Perceptron é a sessão de treino.

Assim como a nota escolar final é obtida a partir de uma fórmula, as redes neurais também se utilizam de fórmulas que “dão nota” ao seu desempenho.

No caso das redes neurais, tais fórmulas são conhecidas como funções de custo ou de perda ou, ainda, de erro. Neste livro, me refiro a elas muito mais como funções de erro. Elas, de fato, medem o erro cometido pela rede ao tentar prever uma resposta a uma entrada correspondente.

A função de erro pode ter várias formas, mas não abordarei nenhuma forma específica agora, pois estamos interessados no encaixe que a sua forma geral tem nas fórmulas do aprendizado. Neste momento, vamos apenas simbolizar uma função de erro qualquer com a letra \( E\). Na Subseção Algumas Funções de Custo, logo abaixo, é possível encontrar uma tabela com algumas funções de custo.

Há muito o que dizer sobre \( E\) mas, por ora, vamos nos ater aos aspectos operacionais que tornam possível ao perceptron aprender.

A função \( E\) toma como argumento a saída do Perceptron. Então,

Ma, veja, a saída do perceptron depende dos seus parâmetros treináveis, ou seja, \( E\) também depende dos pesos e bias. Então, é mais comum escrevermos

Esta notação é muito útil, pois o aprendizado do perceptron depende da derivada de \( E\) com relação aos seus pesos e bias.

Aqui, precisamos considerar a estrutura compositiva da função de erro,

e, manter em mente que \( a\) e \( y\) são vetores, os dados em 6 e 11, e que \( E\) é uma função real.

3.2.1. Algumas Funções de Custo

Abaixo, estão algumas das Funções de Custo (de domínio vetorial) mais conhecidas.

| Nome | Fórmula |

|---|---|

Erro Quadrado Médio |

\( E=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(a_i-z_i)^2\) |

Erro Médio Absoluto |

\( E=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \begin{vmatrix}a_i-z_i\end{vmatrix}\) |

Entropia Cruzada |

\( E=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n z_i\cdot \log a_i\) |

Entropia Cruzada Binária |

\( E=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \begin{bmatrix}z_i\cdot \log a_i+(1-z_i)\cdot \log (1-a_i)\end{bmatrix}\) |

3.3. Gradiente do Erro com Relação a W

Vamos calcular a derivada da função de erro com relação aos pesos do Perceptron. Esta derivada também é conhecida como o gradiente do Erro.

Sabemos que \(\frac{\partial E}{\partial a}\) é o gradiente de \( E\) com relação ao vetor de ativações \( a\), pois \( E\) é uma função real com domínio vetorial. Assim, \(\frac{\partial E}{\partial a}=\nabla_a E\).

A derivada \(\frac{\partial a}{\partial y}\) gera uma matriz. Isto vem do fato de que tanto \( a\) como \( y\) sejam funções vetoriais. Veja o apêndice Derivada de Funções Vetoriais para mais detalhes sobre derivadas de funções vetoriais.

Por esta razão, as derivadas \(\frac{da_i}{d y_i}\) ainda não podem ser calculadas ou completamente reduzidas. Isto acontecerá quando estivermos tratando de exemplos ou de arquiteturas específicas.

Se analisarmos a equação 11, veremos que cada \( a_i\) depende apenas de \( y_i\). Portanto, devemos ter \(\frac{d a_i}{d y_j}=0\) se \( i \ne j\). Portanto, \(\frac{\partial a}{\partial y}\) será uma matriz diagonal. Os elementos, \(\frac{da_i}{d y_i}\), desta matriz diagonal dependerão da forma específica de \( a\).

A diferencial \(\frac{\partial y}{\partial W}\) tem a forma de um vetor-coluna de \( n\) elementos. Só que estes elementos, por sua vez, são matrizes \( n\times m\).

Agora, veja que cada elemento, \( i\), do vetor-coluna que está no segundo membro de 16 é a derivada de uma função real cujos argumentos coincidem apenas com a linha \( i\) de \( W\). Estas funções reais estão definidas na equação 6, de onde sabemos que \( y_i(W_i)=\sum_{j=1}^{m} w_{ij}x_j +b_i\) (Veja o Apêndice As Derivadas de \( y_i\) para relembrar o procedimento de derivação desta equação). Portanto, os elementos do vetor-coluna são matrizes com entradas nulas, com a única exceção de sua linha \( i\).

Vetores-coluna ou vetores-linha de matrizes aparecerão muitas vezes nesta apresentação. Isto decorre do fato de estarmos derivando o erro, \( E\), com relação à matriz inteira, de pesos de uma só vez.

Deste modo, a fórmula 15, que calcula a derivada parcial do erro \( E\) do perceptron com relação aos seus pesos, \( W\), é

3.4. Gradiente do Erro com Relação ao bias b

Nós, agora, precisamos calcular a derivada de E com relação ao vetor de viéses, \( b\).

De 6, nós vemos que os viéses estão entranhados no nível mais profundo do perceptron, juntamente com os pesos.

Antes, consideramos o erro como função apenas dos pesos. Agora, vamos considerá-los como função apenas dos viéses ou bias.

Pelos cálculos que já fizemos na seção anterior, podemos muito simplesmente escrever.

Se necessário, veja o Apêndice As Derivadas de \( y_i\) para mais considerações sobre o cálculo de \(\frac{\partial y}{\partial b}\).

3.5. Algumas Funções de Custo e de Ativação e suas Derivadas

| Nome | Fórmula | Derivada \(\left(\frac{d a_i}{d y_i}\right)\) |

|---|---|---|

Sigmoid |

\( a_i(y_i)=\frac{1}{1+e^{-y_i}}\) |

\(\begin{aligned} &\frac{e^{-y_i}}{(1+e^{-y_i})^2}\\ &\text{ou}\\ &a_i(1-a_i) \end{aligned}\) |

Tangente Hiperbólica |

\( a_i(y_i)=\tanh(y_i)\) |

\(\begin{aligned} &1-tanh^2 y_i\\ &\text{ou}\\ &1-a_i^2 \end{aligned}\) |

Softmax |

\( a_i(y) = \frac{e^{y_i}}{\sum_{i=1}^{n}e^{y_i}}\) |

\(\begin{aligned} &\frac{e^{y_i}}{\sum_{j=1}^{n}e^{y_j}} \left( 1- \frac{e^{y_i}}{\sum_{j=1}^{n}e^{y_j}} \right )\\ &\text{ou}\\ &a_i(1-a_i) \end{aligned}\) |

ReLU |

\( a_i(y_i) = \max\{0,y_i\}\) |

\(\max\{0,1\}\) |

| Nome | Fórmula | Derivada \(\left(\frac{d E}{d a_i}\right)\) |

|---|---|---|

Erro Quadrado Médio |

\( E=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(z_i-a_i)^2\) |

\( -\frac{2(z_i-a_i)}{n}\) |

Erro Médio Absoluto |

\( E=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \begin{vmatrix}a_i-z_i\end{vmatrix}\) |

\(\begin{equation*} \begin{aligned} &\frac{1}{n} \frac{a_i-z_i}{\begin{vmatrix}a_i-z_i\end{vmatrix}}\\ &\text{ou}\\ &\frac{1}{n} \begin{cases} 1 & \text{se}\ \ a_i>z_i \\ -1 & \text{se}\ \ a_i<z_i \\ \nexists & \text{se }\ \ a_i=z_i \end{cases} \end{aligned} \end{equation*}\) |

Entropia Cruzada |

\( E=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n z_i\cdot \log a_i\) |

\( -\frac{z_i}{na_i}\) |

Entropia Cruzada Binária |

\( E=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \begin{bmatrix}z_i\cdot \log a_i +(1-z_i)\cdot \log (1-a_i)\end{bmatrix}\) |

\(\frac{a_i-z_i}{a_i(1-a_i)}\) |

3.6. Atualizando os Parâmetros Treináveis

Por fim, chegamos aonde queríamos: \( \frac{\partial E}{\partial W}\) e \( \frac{\partial E}{\partial b}\) serão utilizados para atualizar os pesos e bias do perceptron. O processo em que isto é feito é chamado de retro-propagação e se baseia na técnica da Descida Estocástica do Gradiente. Esta técnica se baseia, por sua vez, no fato de que \( \frac{\partial E}{\partial W}\) é um vetor gradiente e que, portanto, sempre se orienta na direção da maior taxa de variação de \( E\). Portanto, o seu negativo, \( -\frac{\partial E}{\partial W}\), (ver nas fórmulas 21 e 23) apontará na direção da menor variação. Não entrarei em maiores detalhes sobre este ponto aqui, mas o leitor interessado poderá ler algumas outras poucas observações interessantes e pertinentes ao uso que fazemos, no Apêndice Algumas Observações sobre o Gradiente. Apenas adiantarei que o mencionado sinal negativo é muito importante. Se você já codificou esta fórmula, digamos em Python ou em Tensorflow ou qualquer outra linguagem ou framework, para treinar um Perceptron, mas, por engano, usou um sinal positivo no lugar do negativo, pode constatar que o erro cometido pelo Perceptron de fato só aumenta ao invés de diminuir!

No momento, já temos tudo o que é necessário à apresentação da fórmula que permite que o aprendizado aconteça. Esta fórmula tem tal simplicidade e beleza, que só é igualada por seu poder de tornar possível o aprendizado do Perceptron.

Durante uma sessão de treino, os pesos do Perceptron são atualizados muitas vezes. Cada atualização acontece em um momento, \( t\), do treino. À medida que o treino evolui, os pesos vão sendo alterados na busca de um melhor desempenho, ou seja, na busca de um custo, \( E\), menor. Em um dado momento, \( t\), do treino, o perceptron tem a matriz \( W_t\) de pesos que sofre a adição de \( \Delta W_t\) cujo resultado passa a ser a nova matriz atual de pesos do Perceptron, \( W_{t+1}\).

em que

O símbolo \( \eta\) é chamado de taxa de aprendizagem. É um parâmetro cuja importância está em ditar a cadência do treino, pois com ele é possível ajustar a “velocidade” do treino. No entanto, é difícil saber qual é a velocidade ótima para cada passo do treino de uma rede neural, embora haja orientações gerais e métodos úteis de cálculo, sobre os quais não falaremos neste momento. É um parâmetro de manejo algo delicado como, aliás, são também outros parâmetros definidores de redes neurais. Na prática, valores pequenos como \( \eta=0.01\) ou \( \eta=0.001\) são sempre utilizados como uma primeira alternativa. Outras abordagens alteram o valor de \( \eta\) ao longo do treino de modo que o seu valor vai diminuindo à medida em que o treino avança.

A atualização do bias é feita com fórmulas bem similares as da atualização dos pesos:

em que

3.7. Dando Vida às Equações

3.7.1. Aprendizagem Artificial: um primeiro exemplo.

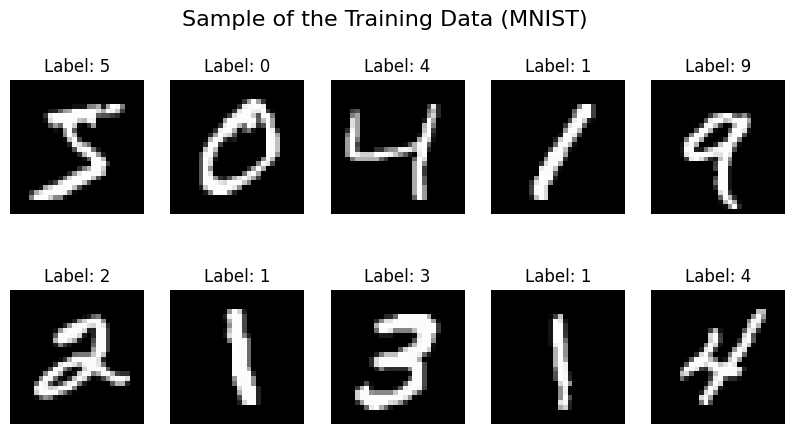

Este notebook implementa nosso primeiro Perceptron funcional em sua forma mais simples possível: uma única camada com um único neurônio. Usaremos apenas Python e NumPy para ver a teoria dos Capítulos 1, 2 e 3 em sua forma mais pura.

O objetivo é aplicar a retropropagação (backpropagation) a um problema real e bastante rudimentar de classificação de imagens. Como nossa arquitetura é a mais simples que existe, veremos como a equação geral do aprendizado 17 se simplifica de uma maneira bela e intuitiva. O cálculo do gradiente dos pesos (∂E/∂W), por exemplo, não terá aquele desajeitado vetor-coluna de matrizes, como veremos.

1import numpy as np

2import matplotlib.pyplot as plt

3import requests

4from PIL import Image

5from io import BytesIO

6

7# Função para baixar e preparar uma imagem a partir de uma URL

8def download_and_prepare_image(url):

9 response = requests.get(url)

10 img = Image.open(BytesIO(response.content))

11 img = img.convert('L')

12 img_array = np.array(img) / 255.0

13 img_array = np.where(img_array > 0.7, 1, 0)

14 return img_array.flatten()

15

16# URLs das imagens de "carinhas"

17base_url = 'https://raw.githubusercontent.com/aleperrod/perceptron-book/2e9af4436dd7317ea18fbcae583429cccc944ef0/carinhas/'

18urls = [

19 base_url + 'gross1.png', base_url + 'gross2.png', base_url + 'gross3.png',

20 base_url + 'thin1.png', base_url + 'thin2.png', base_url + 'thin3.png'

21]

22

23X_train = np.array([download_and_prepare_image(url) for url in urls])

24z_train = np.array([0, 0, 0, 1, 1, 1])

25

26# Imagens de teste

27url_teste_thin = base_url + 'thin4.png'

28url_teste_gross = base_url + 'gross4.png'

29x_teste_thin = download_and_prepare_image(url_teste_thin)

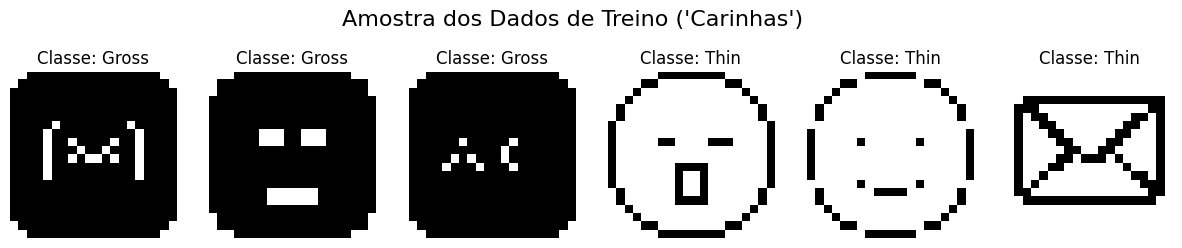

30x_teste_gross = download_and_prepare_image(url_teste_gross)1# Visualizando nossos dados de treino

2fig, axes = plt.subplots(1, 6, figsize=(15, 3))

3for i, ax in enumerate(axes):

4 ax.imshow(X_train[i].reshape(20, 20), cmap='gray') # Erro no reshape, corrigido para 20x20

5 ax.set_title(f"Classe: {'Gross' if z_train[i] == 0 else 'Thin'}")

6 ax.axis('off')

7plt.suptitle("Amostra dos Dados de Treino ('Carinhas')", fontsize=16)

8plt.show()

3.7.2. Passo 2: Definindo as Ferramentas (Funções)

Como estamos construindo tudo "à mão", definimos nossas ferramentas como funções separadas. Note que, como nosso Perceptron tem um só neurônio, a saída P e o erro E são valores únicos (escalares), o que simplifica suas derivadas.

1# Funções de Ativação e suas derivadas

2def sigmoid(y):

3 return 1 / (1 + np.exp(-y))

4

5def sigmoid_derivative(a):

6 return a * (1 - a)

7

8# Função de Custo (Erro Quadrado Médio) e sua derivada

9# z e P são escalares aqui

10def mean_squared_error(z, P):

11 return (z - P)**2

12

13def mean_squared_error_derivative(z, P):

14 return 2 * (P - z) # Mantendo o fator 2 para fidelidade à derivada formal

15

16# Função para inicializar os parâmetros do nosso neurônio

17def inicializar_parametros(dim_entrada):

18 # W é um vetor 1D (não uma matriz) com 400 pesos.

19 W = np.random.randn(dim_entrada) * 0.01

20 # b é um único número (escalar)

21 b = 0.0

22 return W, b3.7.3. Passo 3: O Treino "à Mão" (Exemplo por Exemplo)

Este é o coração do nosso notebook. O loop de treino implementa a teoria do aprendizado artificial. Para cada imagem x e seu rótulo z, o processo é:

-

Propagação para Frente (Forward Pass): Calculamos a saída

P, que neste caso é um único número. -

Backpropagation: Calculamos os gradientes. Aqui está a beleza da simplificação:

-

O "delta" do erro

dE/dyé um escalar, já que há uma única linearidade,y. -

O gradiente dos pesos,

dE/dW, é calculado multiplicando este delta escalar pelo vetor de entradax. A equação∂E/∂W = (∂E/∂a * ∂a/∂y) * xse manifesta aqui. A expressão 17 se simplifica pois, neste exemplo, a matriz de pesos,Wreduz-se a um vetor-linha!

-

-

Atualização: Ajustamos

Webusando os gradientes calculados.

1# --- Hiperparâmetros e Inicialização ---

2taxa_aprendizagem = 0.1

3epocas = 30

4W, b = inicializar_parametros(X_train.shape[1])

5

6historico_custo = []

7

8print("Iniciando o treino em Python/NumPy (versão corrigida)...")

9for i in range(epocas):

10 custo_total_epoca = 0

11 # O loop interno itera sobre cada exemplo individualmente

12 for x, z in zip(X_train, z_train):

13

14 # --- 1. Forward Pass ---

15 # y = W . x + b (produto escalar entre dois vetores -> escalar)

16 y = np.dot(W, x) + b (1)

17 # P = a(y) (ativação sobre um escalar -> escalar)

18 P = sigmoid(y) (2)

19

20 # --- 2. Cálculo do Custo ---

21 custo = mean_squared_error(z, P)

22 custo_total_epoca += custo

23

24 # --- 3. Backpropagation (com escalares) ---

25 # Delta inicial: dE/dy = dE/dP * dP/dy (produto de escalares)

26 dE_dP = mean_squared_error_derivative(z, P)

27 dP_dy = sigmoid_derivative(P)

28 dE_dy = dE_dP * dP_dy

29

30 # Gradientes dos parâmetros

31 # dE/dW = dE/dy * d(y)/dW = dE/dy * x

32 # Esta é a forma simplificada! É a multiplicação de um escalar (dE_dy) por um vetor (x).

33 dE_dW = dE_dy * x

34 # dE/db = dE/dy * d(y)/db = dE/dy * 1

35 dE_db = dE_dy

36

37 # --- 4. Atualização dos Parâmetros ---

38 W -= taxa_aprendizagem * dE_dW

39 b -= taxa_aprendizagem * dE_db

40

41 # Fim da época

42 custo_medio = custo_total_epoca / len(X_train)

43 historico_custo.append(custo_medio)

44 if (i + 1) % 5 == 0:

45 print(f"Época {i + 1}/{epocas} - Custo Médio: {custo_medio.item():.6f}")

46

47print("Treino finalizado!")| 1 | Aqui, a linearidade \( y=W\cdot x+b\) que, para o nosso caso presente, é \( y=\begin{bmatrix}w_{1}&,\dots , & w_{400}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} x_1 , \dots , x_{400}\end{bmatrix}^t+b\) (o sobrescrito \( t\) denota a transposição de linha para coluna) que, por sua vez, equivale a \( y=w_{1}x_1+\dots +w_{400}x_{400} +b\). |

| 2 | Retornamos a função de ativação sigmoid \( P=a(y)=\frac{1}{1+e^{-y}}=\frac{1}{1+e^{-(W\cdot x+b)}}=\frac{1}{1+e^{-(w_{1}x_1,\dots , w_{400}x_{400} +b)}}\). |

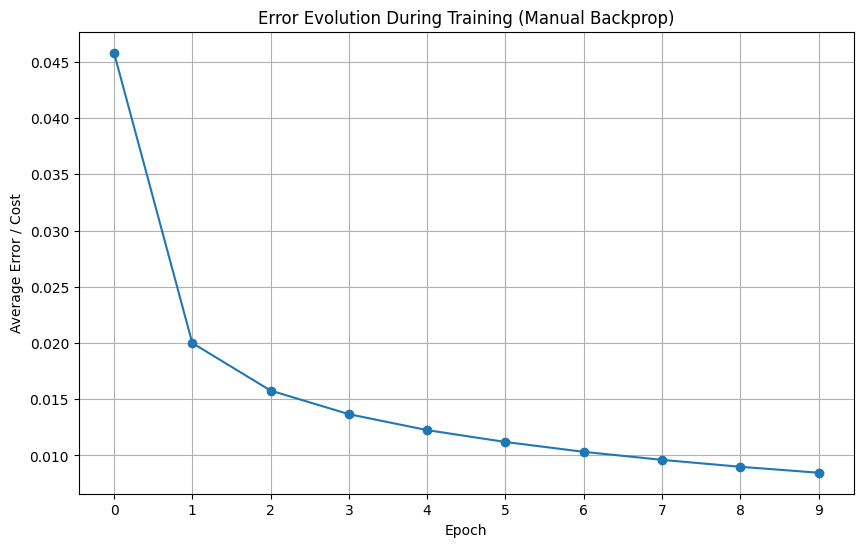

3.7.4. Passo 4: Analisando os Resultados do Treino

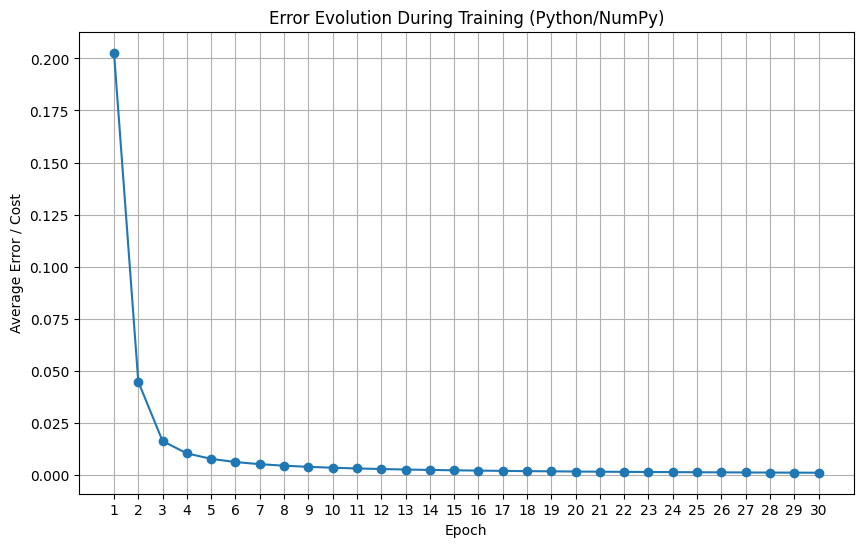

Uma coisa é executar o treino, outra é saber se ele funcionou. O gráfico abaixo mostra a evolução do custo médio ao longo das épocas.

Uma curva descendente é o sinal que procuramos: ela indica que o Perceptron estava, a cada passagem pelos dados, ajustando seus pesos e se tornando progressivamente melhor em sua tarefa, ou seja, o erro estava diminuindo.

1# Plotar o gráfico da função de custo para ver se a rede aprendeu

2plt.figure(figsize=(10, 6))

3plt.plot(historico_custo, marker='o', linestyle='-')

4plt.xlabel("Época")

5plt.ylabel("Erro / Custo Médio")

6plt.title("Evolução do Erro Durante o Treino (Python/NumPy)")

7plt.grid(True)

8plt.xticks(np.arange(len(historico_custo)), np.arange(1, len(historico_custo) + 1))

9plt.show()

3.7.5. Passo 5: Testando o Modelo na Prática

Após o treinamento, o verdadeiro teste de uma rede neural é seu desempenho em dados que ela nunca viu antes. A célula abaixo define uma função que pega uma imagem de teste, aplica o forward pass com os pesos W e o bias b que acabamos de treinar, e exibe a imagem com a predição do modelo ao lado do rótulo real.

A saída da função Sigmoid (P) é um número entre 0 e 1. Podemos interpretá-lo como a "confiança" do neurônio de que a imagem pertence à classe "Thin" (rótulo 1). Usamos um limiar (threshold) de 0.5 para tomar a decisão final.

Execute a célula para ver se o Perceptron acerta!

1# Função para testar o modelo treinado em uma nova imagem

2def testar_modelo_numpy(imagem, label_real_str, W, b):

3 # O Forward Pass é o mesmo que dentro do loop de treino

4 y = np.dot(W, imagem) + b

5 P = sigmoid(y)

6

7 # A classificação é baseada em um limiar (threshold) de 0.5

8 predicao_final = "Thin" if P > 0.5 else "Gross"

9

10 # Exibindo os resultados

11 print(f"--- Testando a imagem: '{label_real_str}' ---")

12 print(f"Saída do neurônio (P): {P.item():.4f}")

13 print(f"Predição final: {predicao_final}")

14

15 plt.imshow(imagem.reshape(20, 20), cmap='gray')

16 plt.title(f"Predição: {predicao_final} | Real: {label_real_str}")

17 plt.axis('off')

18 plt.show()

19

20# Testando com as duas imagens que separamos

21print("Iniciando testes com dados não vistos...\n")

22testar_modelo_numpy(x_teste_thin, "Thin", W, b)

23print("\n" + "="*40 + "\n")

24testar_modelo_numpy(x_teste_gross, "Gross", W, b)3.7.6. Aprendizado Real sobre o Aprendizado Artificial

Nosso perceptron, com um único neurônio, aprendeu a distinguir imagens com forte predominância de preto de imagens com forte predominância de branco. As primeiras têm traços brancos sobre um fundo preto e as outras têm, ao contrário, traços em preto sobre um fundo branco. Mas, como, exatamente, ele fez isto?

Graças à simplicidade de uma rede neural artificial, "de brinquedo", composta de um único neurônio, podemos dar uma resposta bem enraizada, não só na arquitetura de tal rede, mas em seu funcionamento numérico.

O nosso perceptron é composto de uma única combinação linear, \( y=w_{1}x_1+\dots +w_{400}x_{400} +b\), cujo resultado, \( y\), é dado a uma função de ativação sigmoide.

Por um lado, os pesos \( W=[w_1, \dots , w_{400}]\) são inicializados, cada um, com valores pequenos, W = np.random.randn(dim_entrada) * 0.01.

O "pulo de gato", por outro lado, está em transformar nossas imagens em vetores de zeros e uns,img_array = np.where(img_array > 0.7, 1, 0), ou seja, para cada elemento de \( x=[x_1, \dots , x_{400}]\), temos \( x_i\in \{0,1\}\), sendo que para as imagens com fundo preto, predominam \( i's\) com \( x_i=0\), enquanto que, para as com fundo branco, predominam \( i's\) com \( x_i=1\).

Agora, precisamos ver que \( 0\le \sum_{i=0}^{400} x_i \le 400\), pois, no caso improvável em que todas as posições do vetor \( x\) fossem nulas, então, este somatório seria nulo, enquanto que, no caso, igualmente improvável, em que todas as posições fossem iguais à unidade, a soma seria 400!

Podemos inspecionar visualmente e verificar que as posições de \( W\), após o treino, se encontram dentro de um intervalo diminuto, contido no intervalo \( (-1, 1)\), ou seja, sendo um número pequeno, vale a desigualdade exagerada \( -1\ll w_i \ll 1\).

Assim, o treino levou as posições de \( W\) a assumirem valores com magnitudes contidas neste intervalo, tal que, por exemplo, se a imagem tiver predomínio de zeros, então, esperamos que

Este valor de \( y\), calculado para a combinação linear de pesos e posições da imagem com predomínio de zeros, concorda bastante bem com o intervalo que acabamos de ver que os \( w_i\) devem estar. Os poucos 1’s que aparecem no vetor \( x\) são multiplicados por pequenos \( w_i\), na maioria negativos, ou com a soma dos valores negativos excedendo em módulo aos valores positivos, e cuja soma acaba por ter o resultado ao qual chegamos em 24, o que também concorda com a metade inferior da forma íngreme de "s" da função sigmoid, estar sobre o lado negativo do eixo horizontal.

4. Múltiplas Camadas

Um Perceptron pode ter mais de uma camada e, geralmente, tem, principalmente, em modelos de Deep Learning.

É possível "empilhar" camadas! Isto é feito para melhorar a aprendizagem.

Quanto mais um perceptron associa corretamente os dados de treino, \( x\), com a sua correspondente resposta desejada, \( z\), melhor ele está aprendendo. O aumento estratégico do número de pesos da rede, através do aumento do número de camadas, pode melhorar o desempenho do treino, ou seja, \( E\) diminui, o que se traduz como melhora do aprendizado, isto é, mais pares \( (x,z)\in D\) são corretamente associados pelo perceptron.

4.1. A Propagação de um Sinal x Através das Camadas da Rede

Um sinal de entrada, \( x\), "fluirá" através das camadas da rede, entrando na primeira camada, passando por cada uma delas até sair através das funções de ativação da última camada.

Já vimos que um perceptron de uma única camada se define por seus pesos e bias, então, podemos encará-lo como sendo o objeto

Vamos representar o empilhamento de camadas, ou seja, a justaposição de vários perceptrons de uma camada só, simplesmente, assim:

em que

Os sobrescritos em 27 indicam o número da camada a qual pertencem os pesos e bias.

4.2. Um Perceptron de 2 Camadas

Vamos, por ora, considerar um perceptron de duas camadas, \( P=P_1\rightarrow P_2\). O perceptron 1 tem \( n\) neurônios, enquanto que o perceptron 2 terá \( p\) neurônios. Consideraremos um vetor de entrada, \( x\), com \( m\) elementos.

O perceptron \( P_1\) receberá o sinal \( x\), mas \( P_2\) receberá a saída de \( P_1\), isto é, as funções de ativação, \( a^1\), de \( P_1\).

A saída de \( P_2\) é entregue à função de erro. Ou seja, as funções de ativação, \( a^2\), de \( P_2\) são os argumentos da Função de Erro.

4.2.1. A Equação de um Perceptron de 2 Camadas

Escrevamos uma versão simplificada para a equação de \( P\). Utilizarei o mesmo símbolo \( P\), como em 11, para designar a saída da rede. Para maior clareza, utilizaremos o símbolo, \( \circ\), que é às vezes utilizado na representação da composição de funções.

As expressões de 28 exibem detalhes da estrutura compositiva de \( P\). Continuando,

As expressões em 29 são a continuação do desenvolvimento iniciado em 28 e elas mostram como o sinal de entrada, \( x\), é absorvido na linearidade, \( y^1\) e como, posteriormente, esta linearidade é absorvida pelo vetor de ativações de \( P_1\). Note, na primeira e última linhas, como \( y^1\) e \( a^1\) são vetores-coluna.

Já, as expressões em 30 mostram como as ativações, \( a^1\), da primeira camada entram na linearidade, \( y^2\), da camada 2.

4.2.2. A Função de Erro de Um Perceptron de 2 Camadas

Assim, escrevamos a função de erro de \( P\), explicitando a sua estrutura compositiva.

Novamente, os sobrescritos em 32 designam o número da camada a que pertencem \( W\), \( b\) ou \( a\), respectivamente. Esta equação nos dá a forma como a função do erro de \( P\) está composta.

Poderíamos expressá-la, de modo mais incompleto e menos informativo, mas mais compacto assim:

Embora, nenhuma das expressões em 33 explicite a localização e relações dos pesos e bias, elas deixam apreender, num só lance, a profundidade e a ordem da composição.

Preparando-se para Derivar a Função de Erro de Um Perceptron de 2 Camadas

A aprendizagem de um perceptron acontece através do ajuste dos seus pesos e este ajuste é feito ao final de um processo, que se repete muitas vezes, e que se inicia com o cálculo da derivada do estado atual da função de erro com relação a todos os pesos de uma rede, \(\frac{\partial E}{\partial W}\).

-

É importante, agora, frisarmos que:

-

O ajuste dos pesos acontece durante um processo chamado de retro-propagação ou propagação para trás. Quando um sinal \( x\) é apresentado à rede, \( P(x)\), ele "flui" para adiante ou para frente, através da rede, indo da primeira camada até a última. Por outro lado, quando o ajuste dos parâmetros treináveis é feito, o sinal de ajuste flui ou propaga-se para trás. Isto tem a ver com o fato de que quando derivamos, derivamos para trás. A derivação é aplicada às camadas mais externas da rede primeiro, ou seja, é aplicada às últimas camadas primeiro, e, daí, retrograde até a camada inicial. Isto ficará muito claro quando explicarmos o processo inteiro, em sua generalidade, a partir da Seção A Derivada do Erro com Relação aos Pesos de uma Camada Qualquer.

-

Queremos as derivadas de \( E\) com relação aos parâmetros treináveis, \( W=\{W^1, W^2\}\), de \( P=P_1\rightarrow P_2\) para que possamos retro-propagar o erro e realizar o aprendizado do perceptron.

-

Estes parâmetros encontram-se em profundidades diferentes dentro da rede. No nosso caso presente, \( W^2\) está na segunda ou última camada, enquanto que \( W^1\) são os pesos da primeira camada.

-

A derivação e a retro-propagação têm uma direção: elas vão da última camada para a primeira.

-

Assim, o cálculo da derivada de um perceptron de duas camadas é feito em duas partes. Primeiro calculamos \(\frac{\partial E}{\partial W^2}\) para só então calcularmos \(\frac{\partial E}{\partial W^1}\).

-

4.2.3. As Taxas de Variação do Erro

Acabamos de mencionar que há um conjunto de todos os pesos \( W=\{W^1 ,W^2\}\). O objetivo é derivar com relação a todos os pesos do Perceptron, mas, em etapas, de modo a ser possível calcular as atualizações dos pesos de \( W^2\) e depois as de \( W^1\) e, posteriormente, fazer o mesmo para os bias.

4.2.4. Derivada do Erro com Relação aos Pesos da Camada 2

Sem mais delongas, passemos à derivação de \( E(W^1,W^2,b^1,b^2)\) com relação aos pesos e bias da camada 2: \( W^2\) e \( b^2\). Os cálculos a seguir e comentários sobre os seus detalhes já foram feitos na Seção Gradiente do Erro com Relação a W. Portanto, aqui, a equação 15 é reescrita, adequando-se a sua notação a este caso de 2 camadas. Em ambos os casos, estamos lidando com a última camada da rede.

Note a diferença sutil entre 17 e a terceira linha de 34. Em 17, o vetor-coluna de matrizes mais à direita, continha as componentes de \( x\) ao longo da única linha não nula de cada matriz do vetor-coluna. Agora, a equação, na terceira linha de 34 contém, naquelas mesmas posições, os elementos do vetor de ativações, \( a^1\), da camada 1.

Note, também, que o processo de derivação \( \frac{\partial E}{\partial W^2}\) se estende apenas à camada 2, onde estão os pesos \( W^2\), entranhados na linearidade \( y^2\). Então, levando-se em conta a segunda linha de 28, podemos frisar que

Por fim, note que a última linha de 34, pode ser desenvolvida ainda mais, de modo a se obter uma forma final que não contenha aquele, desajeitado e difícil de manipular, vetor-coluna de matrizes.

Como vemos, abaixo, a forma final de \( \frac{\partial E}{\partial W^2}\) é bem reduzida e emprega a operação de produto externo, o que indicamos com o símbolo \( \otimes\).

O leitor, assim como este autor, provavelmente não acha natural ter, na última linha de 37, o vetor de derivadas de \( E\) sucedendo a matriz diagonal das derivadas de \( a^2\). Este é um pequeno preço a ser pago pela redução da forma e o aumento da facilidade de manipulação de 34. A comutação envolvida ali vem da transposição efetuada na segunda linha. Esta transposição se faz sentir na matriz diagonal e em \( \nabla_{a^2} E\), sendo que a matriz diagonal é idêntica à sua transposta.

Por um lado, as bibliotecas de manipulação de matrizes e vetores, como Numpy ou Tensorflow, proveem um método nativo para o produto externo. Por outro, a codificação de um vetor-coluna de matrizes, embora não seja difícil, pode consumir tempo em sua escrita e testes prévios de correção e bom funcionamento.

Mas, por fim, a efetivação do produto, que está dentro dos parênteses, na penúltima ou na última linhas de 37, nos leva a um vetor-coluna cujas entradas escalares são produtos de derivadas que podem ser ajeitadas de modo a exibir a ordem correta dos fatores, como se vê no vetor-coluna que está na primeira linha.

4.2.5. Derivada do Erro com Relação aos Bias da Camada 2

Agora, a derivada \( \frac{\partial E}{\partial b^2}\) tem a mesma forma que a primeira e segunda linhas de 19, com a exceção dos sobrescritos e também apenas atinge a primeira parte da rede.

4.2.6. Derivada do Erro com Relação aos Pesos da Camada 1

Agora, vamos calcular a derivada com relação a \( W^1\) e, logo em seguida, comentar sobre os seus elementos.

Já mencionamos que as linearidades \( y^1(x)\) e \( y^2(a^1)\) absorvem os seus respectivos sinais entrantes, \( x\) e \( a^1\), do mesmo modo. Isto pode ser visto claramente em 29 e 31. Elas são muito parecidas.

Mas, no cálculo de \( \frac{\partial E}{\partial W^1}\), elas acabam por ser derivadas com relação a elementos diferentes da estrutura de P. A linearidade \( y^2\) é derivada com relação às ativações da camada 1, enquanto que \( y^1\) é derivado com relação a todos os pesos, \( W^1\), de sua própria camada, 1. É assim que o objetivo de derivar \( E\) com relação a \( W_1\) é alcançado.

Por esta razão, \( \frac{\partial y^2}{\partial a^1}\) é uma matriz \( p\times n\), enquanto que \( \frac{\partial y^1}{\partial W_1}\) é um vetor-coluna com \( n\) elementos, cada um dos quais é uma matriz \( n\times m\).

Aliás, a matriz \( p\times n\), resultante do cálculo de \( \frac{\partial y^2}{\partial a^1}\), é precisamente a matriz de pesos \( W^2\). Isto pode ser visto em 41.

Mais uma vez, podemos simplificar a expressão final da derivada de \( E\). Consideremos o seguinte desenvolvimento a partir da penúltima linha de 41.

Tal desenvolvimento também levará a uma forma envolvendo um produto externo com o sinal entrante que, neste caso, é \( x\). Então, o cálculo pode continuar como feito abaixo, em 43.

Fazendo a soma indicada, obtemos

Note que na passagem da segunda para a terceira linhas de 44, reconhecemos que a expressão que foi transposta é a mesmíssima que aparece na terceira linha! Daí bastou "desempacotar" os fatores já conhecidos. No momento, a deixaremos como está. Mas, logo veremos que esta expressão pode ser ainda mais trabalhada e que ela fará parte da metodologia recursiva que utilizaremos para calcular as taxas de variação do Erro em Perceptrons de várias camadas.

Nós veremos que, em perceptrons de mais de 2 camadas, o padrão \( \frac{\partial a^{l+1}}{\partial y^{l+1}}\cdot W^{l+1}\cdot \frac{\partial a^l}{\partial y^l}\), em que \( l\) é o número de uma camada, se repete. Sempre haverá \( L\) repetições deste padrão, encaixadas entre o \( \nabla_{a^L} E\) inicial e a \( \frac{\partial y^1}{\partial W^1}\) final, para um perceptron de L camadas. Esta constatação nos ajudará a produzir uma fórmula geral para o cálculo das derivadas da função de erro, \( E\), para um perceptron de um número qualquer de camadas.

4.2.7. Derivada do Erro com Relação aos Bias da Camada 1

Por fim, a derivada de E com relação aos bias da 1ª camada. Novamente, o cálculo com relação aos viéses segue bem de perto o cálculo com relação aos pesos da mesma camada, sendo apenas mais simples, uma vez que \( \frac{\partial y^1}{\partial b^1}\) produz uma matriz unitária.

4.3. Um Perceptron de Múltiplas Camadas

Agora que já ganhamos uma melhor compreensão sobre a estrutura de um Perceptron, vamos, rapidamente, escrever a equação para um, \( P\), com um número qualquer de camadas, \( L\). Utilizamos novamente o símbolo, \( \circ\), de composição de funções.

As reticências, naturalmente, indicam que, em seu lugar podem estar um número qualquer de camadas e cada par \( a^l\circ y^l\) indica os elementos da camada \( l\), a saber, respectivamente, o vetor de ativações cujo argumento é o seu vetor de linearidades, \( a^l( y^l)\).

Com a exceção da linearidade da camada 1, cada outra linearidade, \( L\ge l\ge 2\), tem a seguinte forma

em que \( n_l\) e \( p_l\) são, respectivamente, o número de linhas e de colunas de \( W^l\). Como o número de colunas da matriz \( W^l\) e o número de linhas do vetor \( a^{l-1}\) coincidem, o número de elementos de \( a^{l-1}\) também é \( p_l\).

A linearidade da camada 1 tem a forma muito parecida com a das demais linearidades, com a exceção do seu sinal entrante, \( x\).

4.4. A Função de Erro de um Perceptron de Múltiplas Camadas

A função de erro para o caso de \( L\) camadas é a mesma que a dos demais casos. Ela toma como argumento a saída, \( P\), do Perceptron.

4.5. A Derivada do Erro com Relação aos Pesos de uma Camada Qualquer

Vamos, a seguir, exibir a fórmula da derivada de \( E\) com relação aos pesos de uma camada \( l\). A sua forma é perfeitamente apreensível quando se tem em vista a expressão 49, pois, a partir disto, sabemos que temos que utilizar a regra da cadeia como método de derivação para obtermos

enquanto que a derivada com relação aos pesos da camada 1, \( W^1\), é

Acontece que, por mais belas e elegantes que sejam 50 e 51, em muitos casos, elas não poderiam ser calculadas inteiras a cada passo do treino de um Perceptron de várias camadas!

Quanto mais camadas um perceptron tem, mais longas são 50 e 51. Lembremos que cada derivada nestas fórmulas é uma matriz ou vetor ou, ainda, um vetor de matrizes cujas dimensões podem tomar valores bem altos. Isto torna impraticável o uso destas fórmulas na forma em que estão.

Considere dois cálculos sucessivos, o de \( \frac{\partial E}{\partial W^{l+1}}\) e \( \frac{\partial E}{\partial W^{l}}\). Se fôssemos utilizar a fórmula 50 para estes dois cálculos, teríamos calculado todas as primeiras \( L-(l+1)+1=L-l\) taxas de variação de 50 duas vezes!

Felizmente, há uma solução prática para este problema.

4.6. Processo Prático Para a Atualização dos Pesos e Bias

A solução ao problema apresentado na seção anterior é calcular a derivada dos pesos de uma camada, \( l\), aproveitando todos os cálculos já feitos para as camadas \( L\) até \( l+1\). A cada passo na descida pelas camadas, guarda-se o último cálculo realizado na memória.

4.6.1. Derivada de E com Relação aos Pesos

Isto é feito da seguinte forma. Considere as expressões a seguir, todas equivalentes à derivada de E com relação aos pesos da camada L

De modo que, da segunda linha de 53, temos, necessariamente, 54 que é a parte que nos importa salvar, por ora, na memória para os próximos cálculos.

Agora, preste atenção no que farei com 54, pois vou multiplicá-la por

para obter

Analise com atenção o lado esquerdo da primeira equação de 56 e certifique-se de que ele realmente se reduz ao lado esquerdo da quarta equação, pois é vital entendermos que a multiplicação de matrizes que acabamos de fazer, realmente, produz a derivada de E com relação aos pesos da camada seguinte da rede, da última para a primeira, a saber, \( \frac{\partial E}{\partial W^{L-1}}\).

Do lado direito, na quarta linha de 56, temos a parte que devemos salvar na memória para realizarmos o próximo cálculo da derivada de \( E\), que será com relação a \( W^{L-2}\).

Antes de mais nada, utilizemos 54 para escrever

A segunda equação em 57 resulta de se realizar o produto matricial \( \frac{\partial E}{\partial a^L}\frac{\partial a^L}{\partial y^L}\) e mostra a natureza recursiva da derivada de \( E\) com relação às linearidades do Perceptron, pois ela mostra a dependência que \( \frac{\partial E}{\partial y^{L-1}}\) tem de \( \frac{\partial E}{\partial y^L}\). O método que estamos desenvolvendo é um método recursivo.

Este método prático funciona, pois o que estamos salvando na memória é apenas o resultado dos cálculos e não as matrizes cujo produto dá este resultado. E, ele continua deste modo até que calculemos a derivada do Erro com relação aos pesos da camada 1.

Então, raciocinando de forma indutiva, sempre que tivermos calculado a derivada do Erro com relação aos pesos de uma camada \( l+1\), já teremos obtido a derivada do Erro com relação à linearidade desta camada

Aí, neste ponto, calculamos a quantidade correspondente a 55, só que, agora, com relação à camada \( l\) e em dois passos. Primeiro, calculamos apenas a quantidade

cujo produto com 58 produz

Veja que, em 58, já realizamos o produto matricial \( \frac{\partial E}{\partial y^{l+2}}\frac{\partial y^{l+2}}{\partial a^{l+1}}\frac{\partial a^{l+1}}{\partial y^{l+1}}\) que esta indicado em 60.

Por fim, multiplicamos ambos os membros da segunda equação em 60 por \( \frac{\partial y^{l}}{\partial W^{l}}\) para obtermos

4.6.2. Derivada de E com Relação aos Bias

O processo de dedução da derivada da função de erro com relação aos bias de uma camada qualquer é basicamente o mesmo que seguimos até aqui para a derivação quanto aos pesos.

Seguindo-se os mesmos procedimentos, é possível constatar que, também no caso dos viéses, a derivada de \( E\) com relação à linearidade da camada \( l\), ou seja, \( \frac{\partial E}{\partial y^l}\), é a mesmíssima que encontramos em 60. Não deveria haver surpresa alguma quanto a este fato, já que os pesos e os bias da camada \( l\) estão entranhados na única e mesma linearidade desta camada da rede.

Por fim, para encontrarmos \( \frac{\partial E}{\partial b^l}\), multiplicamos, como antes, a equação 60, só que agora, por \( \frac{\partial y^l}{\partial b^l}\) para obtermos

Mas, já vimos em 19 que sempre teremos

de modo que a segunda equação em 62 é, simplesmente, idêntica a \( \frac{\partial E}{\partial y^l}\) como expresso abaixo

4.6.3. A Fórmula Geral

Ufa! Agora, estamos em condições de sumarizar o que deduzimos até aqui em uma fórmula geral para o cálculo da derivada do Erro com relação à linearidade de uma camada \( l\). Com ela se tornará muito simples calcularmos a derivada do Erro com relação aos pesos e bias de qualquer camada, seguindo o processo que descrevemos.

Veja que o caso \( l=L\) vem diretamente de 54, enquanto que o caso \( L>l\ge 1\) é a expressão à direita de 60.

De acordo com 64, a equação acima é a exata expressão que calcula \( \frac{\partial E}{\partial b^{l}}\) para qualquer camada de um Perceptron.

Para acharmos \( \frac{\partial E}{\partial W^l}\), as equações em 61 nos dizem que basta multiplicar 65, em ambos os lados, por \( \frac{\partial y^l}{\partial W^l}\) e ajeitar o lado esquerdo da expressão para chegarmos em

4.7. Analisando a Dimensão das Matrizes de \( \frac{\partial E}{\partial W^l}\) e de \( \frac{\partial E}{\partial b^l}\)

Vamos fazer uma rápida análise da dimensão das matrizes envolvidas em 66 e, em seguida, efetuar explicitamente os produtos indicados nela. Isto nos dará a imagem do resultado final dos cálculos que temos estado a realizar até este ponto. Além disto, este resultado será utilizado em 20 para a atualização dos pesos e, para isto, é preciso que as dimensões de \( W^l\) e de \( \frac{\partial E}{\partial W^l}\) sejam iguais.

Considerando os elementos estruturais e as camadas indicadas em 66, vamos supor que a camada \( l+1\) tenha \( n\) neurônios, que a camada \( l\) tenha \( p\) neurônios e que o número de elementos do vetor entrante, \( s\), seja \( m\). O vetor \( s\) é o sinal que entra na camada \( l\). Este sinal pode ser tanto o vetor de ativações da camada \( l-1\), como pode ser o vetor \( x\) sobre o qual a rede está sendo treinada. Se a camada \( l\) for a última camada da rede, então, \( s=x\), caso contrário, \( s=a^{l-1}\). Por esta razão, utilizarei o símbolo \( s\) no restante desta Seção para indicar que podemos estar tratando de qualquer um destes casos.

Neste caso, \( \frac{\partial E}{\partial a^l}\) é um vetor linha de \( p\) elementos, \( \frac{\partial a^{l}}{\partial y^{l}}\) é uma matriz quadrada \( p\times p\), enquanto que \( \frac{\partial y^l}{\partial W^l}\) é um vetor-coluna de \( p\) posições cujos elementos são matrizes com a mesma dimensão de \( W^l\), ou seja, \( p\times m\).

Agora, \( \frac{\partial E}{\partial y^{l+1}}\) é um vetor linha de \( n\) elementos, \( \frac{\partial y^{l+1}}{\partial a^{l}}\) é uma matriz \( n\times p\) e, por fim mas não menos importante, \( \frac{\partial E}{\partial W^l}\) é uma matriz com as dimensões de \( W^l\).

Havendo a necessidade, consulte a Seção Derivada de Funções Vetoriais no Apêndice para uma pequena explicação sobre a dimensão de objetos resultantes da derivação de funções vetoriais.

Então, no caso em que \( l=L\), temos um produto de três matrizes com as seguintes dimensões: \( 1\times p\), \( p\times p\) e \( p\times 1\). Isto é o mínimo que esperaríamos para que o produto fosse possível, que é, o número de colunas da matriz à esquerda ser igual ao número de linhas da matriz à direita.

No caso em que \( L>l\ge 1\), temos quatro matrizes com as seguintes dimensões, da esquerda para a direita: \( 1\times n\), \( n\times p\), \( p\times p\) e, por fim, \( p\times 1\). Novamente, temos o mínimo que precisaríamos ter.